24 mai. – Sur le dôme des Invalides.

Hippolyte Destailleur 1822-1893, le père de Walter-André dont parle Gimpel. Vu ce que le grand-père et le petit fils (voir ci-dessous en note) se ressemblent, on imagine volontiers la tête de Walter-André

L’architecte Destailleur*, qui a du talent malgré son physique ciré de demi-hidalgo, me raconte qu’il possède les comptes originaux du Dôme. Ils sont signés Hardouin-Mansart et datés de Meudon, 1690. Hardouin-Mansart et Girardon se plaignent des entrepreneurs parce qu’ils réduisent les proportions des pierres par mesure d’économie et que la beauté de l’édifice en est altérée et ils demandent des crédits pour, au contraire, augmenter le volume de ces pierres. Ils assurent que sur les plans il était impossible de se rendre compte qu’un tel relief était nécessaire.

Le directeur des Bâtiments royaux approuve leur requête, qu’il motive, et le roi accorde les nouveaux crédits.

25 mai. – Chez Mlle Brisson, relieuse, 68, rue du Cardinal-Lemoine.

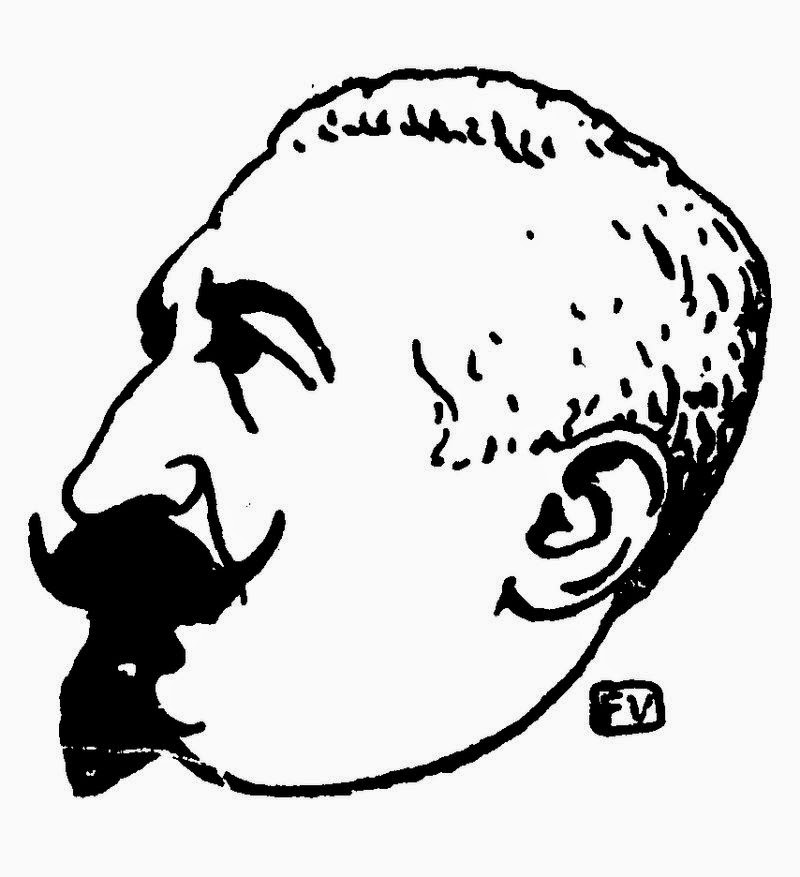

Portrait de Laurent Tailhade par Félix Valloton

Source Wikipedia

Une cour, et dans une ancienne remise, son atelier. Je feuillette un livre de Laurent Tailhade**. «Il appartient, me dit-elle, à un de mes amis, un poète, ils sont venus ensemble me voir ici. Depuis, Tailhade m’a envoyé un mot très aimable pour m’inviter à aller chez lui, mais son ami m’a dit : «Abstenez-vous, il vous recevra tout nu.»

Mlle Brisson, fille d’un horticulteur, est une gamine de Paris, avec de l’art plein les doigts. Comment vit-elle ? Elle a été réduite à faire des munitions pendant la guerre ! Elle n’est pas commerçante parce qu’elle aime trop le livre. Elle pense que c’est son devoir de le lire pour savoir le relier et perd ainsi deux jours par volume, puis trois jours pour trouver le cuir et la soie ou le papier de garde. Puis, quand elle a exécuté la reliure, elle demande huit francs. Les clients lui donnent sept francs cinquante. Elle ira mourir à l’hôpital. C’est une gamine de Paris avec de l’art plein les doigts (1) .

Un Boucher.

Panneau décoratif très esquissé, genre Frago. Il a peut-être un mètre soixante de haut et pas plus de cinquante centimètres de large. De la même série que ceux de Wallace. Acheté cinquante mille francs à l’antiquaire Demotte. En 1770, il avait atteint cent trente livres dix-neuf sols à la vente Beaudouin sous le numéro 10 (2) .

-------------

Notes du livre

(1)

Elle a épousé un avocat australien et vit à Melbourne, heureuse, dans le confort, mais regrettant toujours Paris, même avec ses heures de misère. (Note de 1939.)

(2)

Depuis dans la collection Gulbenkian. (Note de 1927.)

--------------

Notes du livre

(1)

Elle a épousé un avocat australien et vit à Melbourne, heureuse, dans le confort, mais regrettant toujours Paris, même avec ses heures de misère. (Note de 1939.)

(2)

Depuis dans la collection Gulbenkian. (Note de 1927.)

--------------

Notes de l'auteure du blog

*

Walter-André Destailleur

Walter-André Destailleur (puis d'Estailleur) est un architecte français né en 1867 et mort en 1940.

Fils de l'architecte Hippolyte Destailleur, il étudie aux Beaux-Arts de Paris sous la direction d'Honoré Daumet et de Charles Girault.

À la mort de son père, en 1893, il achève la plupart de ses chantiers, y gagnant ses galons d'architecte avec ténacité et courage. C'est à cette époque qu'il fait modifier l'orthographe de son patronyme en d'Estailleur, reprenant l'orthographe pré-révolutionnaire.

Après la Première Guerre mondiale, d'Estailleur restaure l’hôtel de Crillon (1907), place de la Concorde, qu'il transforme en palace et dont il refait intégralement le décor intérieur. Toujours vers 1907, il construit à Biarritz la villa Bégonia également appelée Villa Lady Roussel, du nom de sa commanditaire, Marguerite Chaslon-Roussel, mère de l'écrivain Raymond Roussel.

Dans les années 1910, il construit un hôtel à Alexandrie et donne les plans d'un nouveau quartier au Caire.

Juste avant la Première Guerre mondiale, il construit avenue Foch, dans le style Louis XVI, l'hôtel de l'industriel Louis Renault. En 1921, il est chargé de restaurer et de transformer l'hôtel de Wagram, avenue George-V, afin d'y installer l'ambassade d'Espagne.

Walter-André d'Estailleur peut être considéré comme l'un des derniers représentants de l'historicisme en Europe (mouvement instauré par son grand-père).

De son mariage avec Marie Tuault de La Bouvrie, petite fille du député Joseph Golven Tuault de La Bouvrie, naîtra un fils, l'homme de lettres et aviateur Philippe d'Estailleur-Chanteraine.

**

Laurent Tailhade, né à Tarbes le 16 avril 1854 et mort à Combs-la-Ville le 2 novembre 1919, est un polémiste, poète, conférencier et pamphlétaire libertaire français.

Le poète satirique et libertaire Laurent Tailhade est issu d'une vieille famille de magistrats et d'officiers ministériels, lesquels, pour l'empêcher de s'adonner à la vie de bohème littéraire l'obligèrent à faire un mariage bourgeois et à se confiner dans l'ennui doré de la vie de province.

«Libéré» à la mort de sa femme, Tailhade put gagner la capitale et dilapider en quelques années tout son bien, en s'adonnant à la vie qu'il désirait mener depuis toujours. Devenu l'ami de Verlaine, Albert Samain et Aristide Bruant, Tailhade, tout en écrivant des vers influencés par les Parnassiens, développait sa fibre anarchiste et anticléricale dans des poèmes et des textes polémiques et d'une vigueur injurieuse peu commune.

Son nom devint populaire à partir de décembre 1893, lorsqu'il proclama son admiration pour l'attentat anarchiste d'Auguste Vaillant avec une phrase fameuse, « Qu'importe de vagues humanités pourvu que le geste soit beau ! » Par une étrange ironie du sort, Tailhade fut lui-même victime quelques mois plus tard, d'un attentat anarchiste, d'où il ressortit avec un œil crevé.

C'était un habitué des duels (plus de 30 à son actif), et il avait été blessé plusieurs fois par ses adversaires, notamment par Maurice Barrès. En 1902, lors des obsèques d'Émile Zola, il en prononce le panégyrique (lui-même, comme Zola, était dreyfusard) ; il est reconnaissant que ce dernier soit venu le défendre, au nom de la défense de la liberté de la presse, à la barre du tribunal l'année précédente lorsqu'il était poursuivi pour avoir écrit dans Le Libertaire un article incendiaire constituant un véritable appel au meurtre à l'encontre du tsar Nicolas II qui fait en 1901 sa seconde visite en France. Il est pour cela condamné à un an de prison ferme et séjourne environ six mois à la prison de la Santé entre octobre 1901 et février 19024.

Laurent Tailhade prend l'habitude de passer la saison estivale à Camaret: d'opinion libertaire, de mœurs libres (il y fait scandale en partageant sa chambre à l'Hôtel de France à la fois avec sa femme et un ami peintre), il était volontiers provocateur. Le scandale du 15 août 1903 est resté longtemps célèbre à Camaret : le 15 août est traditionnellement le jour de la Fête de la bénédiction de la mer et des bateaux : après la messe, la procession part de la chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour, suit le « Sillon » et longe les quais du port avant de faire demi-tour et, de retour à la chapelle, est suivi des vêpres ; des couronnes de fleurs sont jetées à la mer et les bateaux sont bénis par le curé de la paroisse tout au long du parcours de la procession. Lorsque celle-ci se trouve à hauteur de l'Hôtel de France, Laurent Tailhade, dans un geste de provocation, verse le contenu d'un vase de nuit par la fenêtre de sa chambre, située au premier étage. Le 28 août 1903, 1800 camarétois font le siège de l'Hôtel de France, menaçant d'enfoncer la porte d'entrée, criant «À mort Tailhade ! À mort l'anarchie ! », et menacent de jeter Tailhade dans la vase du port. Il doit quitter Camaret sous escorte policière. Il se réfugie à Morgat et se venge, notamment en publiant dans L'Assiette au beurre du 3 octobre 1903 un pamphlet intitulé « Le peuple noir » où il critique violemment les Bretons et leurs prêtres. Un procès lui est par ailleurs intenté par le recteur (curé) de Camaret devant la cour d'assises de Quimper. La chanson paillarde Les Filles de Camaret a d'ailleurs probablement aussi été écrite anonymement par Laurent Tailhade pour se venger des Camarétois. Le nom tailhade est devenu pendant une bonne partie du XXe siècle dans le parler local un nom commun synonyme de « personnage grossier, mal élevé », même si ce mot est désormais tombé en désuétude.

Source Wikipedia

Son nom devint populaire à partir de décembre 1893, lorsqu'il proclama son admiration pour l'attentat anarchiste d'Auguste Vaillant avec une phrase fameuse, « Qu'importe de vagues humanités pourvu que le geste soit beau ! » Par une étrange ironie du sort, Tailhade fut lui-même victime quelques mois plus tard, d'un attentat anarchiste, d'où il ressortit avec un œil crevé.

C'était un habitué des duels (plus de 30 à son actif), et il avait été blessé plusieurs fois par ses adversaires, notamment par Maurice Barrès. En 1902, lors des obsèques d'Émile Zola, il en prononce le panégyrique (lui-même, comme Zola, était dreyfusard) ; il est reconnaissant que ce dernier soit venu le défendre, au nom de la défense de la liberté de la presse, à la barre du tribunal l'année précédente lorsqu'il était poursuivi pour avoir écrit dans Le Libertaire un article incendiaire constituant un véritable appel au meurtre à l'encontre du tsar Nicolas II qui fait en 1901 sa seconde visite en France. Il est pour cela condamné à un an de prison ferme et séjourne environ six mois à la prison de la Santé entre octobre 1901 et février 19024.

Laurent Tailhade prend l'habitude de passer la saison estivale à Camaret: d'opinion libertaire, de mœurs libres (il y fait scandale en partageant sa chambre à l'Hôtel de France à la fois avec sa femme et un ami peintre), il était volontiers provocateur. Le scandale du 15 août 1903 est resté longtemps célèbre à Camaret : le 15 août est traditionnellement le jour de la Fête de la bénédiction de la mer et des bateaux : après la messe, la procession part de la chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour, suit le « Sillon » et longe les quais du port avant de faire demi-tour et, de retour à la chapelle, est suivi des vêpres ; des couronnes de fleurs sont jetées à la mer et les bateaux sont bénis par le curé de la paroisse tout au long du parcours de la procession. Lorsque celle-ci se trouve à hauteur de l'Hôtel de France, Laurent Tailhade, dans un geste de provocation, verse le contenu d'un vase de nuit par la fenêtre de sa chambre, située au premier étage. Le 28 août 1903, 1800 camarétois font le siège de l'Hôtel de France, menaçant d'enfoncer la porte d'entrée, criant «À mort Tailhade ! À mort l'anarchie ! », et menacent de jeter Tailhade dans la vase du port. Il doit quitter Camaret sous escorte policière. Il se réfugie à Morgat et se venge, notamment en publiant dans L'Assiette au beurre du 3 octobre 1903 un pamphlet intitulé « Le peuple noir » où il critique violemment les Bretons et leurs prêtres. Un procès lui est par ailleurs intenté par le recteur (curé) de Camaret devant la cour d'assises de Quimper. La chanson paillarde Les Filles de Camaret a d'ailleurs probablement aussi été écrite anonymement par Laurent Tailhade pour se venger des Camarétois. Le nom tailhade est devenu pendant une bonne partie du XXe siècle dans le parler local un nom commun synonyme de « personnage grossier, mal élevé », même si ce mot est désormais tombé en désuétude.

Source Wikipedia

--------------

Extrait de Journal d'un collectionneur de René Gimpel - Edition Calmann-Lévy 1963